在SMT贴片加工过程中,虚焊(Cold Solder Joint)是影响产品可靠性的高频缺陷之一。尽管外观上焊点看似完整,但内部却未形成有效金属连接,极易导致电路间歇性断路、功能失效甚至整机返修。尤其在高密度、微型化电子产品的生产中,虚焊问题更易被忽视却后果严重。

作为深耕SMT制造领域多年的专业服务商,我们深知:解决虚焊不能只靠事后检测,必须从源头系统防控。1943科技将围绕“材料—工艺—设备—环境”四大核心维度,详解从源头控制虚焊的4个关键步骤,助力客户提升直通率、降低质量风险。

第一步:严控原材料品质,杜绝“先天不足”

虚焊往往始于材料端的隐患。焊盘氧化、元件引脚污染、焊膏活性下降等问题,都会直接阻碍焊料与基材之间的冶金结合。

- PCB与元器件表面状态管理:所有来料需进行可焊性验证,铜面不得发黑、引脚无油污或指纹残留。建议对高可靠性产品实施等离子清洗或超声波预处理。

- 焊膏全生命周期管控:选用高活性、低氧化度的无铅锡膏(如SAC305),严格按5–10℃冷藏存储;使用前充分回温并搅拌,避免助焊剂挥发或锡粉团聚。

- 建立来料检验标准:包括焊膏金属含量(≥88%)、锡粉粒径分布(25–45μm占比>80%)、熔点偏差(±2℃内)等关键参数。

提示:材料问题具有隐蔽性,仅靠目检难以发现。建议在NPI阶段即导入DFM(可制造性设计)评审,提前识别潜在风险点。

第二步:优化回流焊工艺曲线,确保“热力到位”

回流焊接是形成可靠焊点的核心环节。温度不足、升温过快或保温时间过短,均会导致助焊剂未充分活化、焊料润湿不良,从而诱发虚焊。

- 采用阶梯式预热策略:推荐三段预热(如150℃→180℃→210℃),使助焊剂逐步挥发并清洁焊盘,避免“爆沸”造成焊球飞溅。

- 精准控制峰值温度与时间:无铅工艺建议峰值温度控制在235–245℃,回流时间维持60–90秒,确保焊料充分熔融并与铜面形成IMC合金层。

- 实时监控温度曲线:通过炉温测试仪定期采集实际曲线,结合MES系统实现SPC过程控制,异常波动自动预警。

注意:不同板厚、元件密度需匹配差异化曲线,切忌“一套参数打天下”。

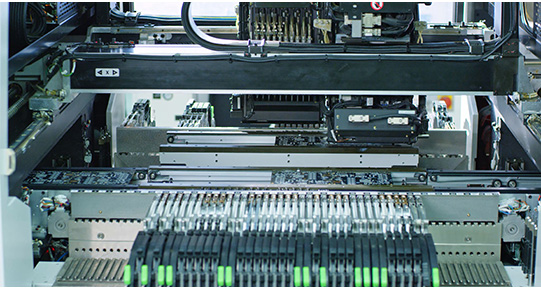

第三步:保障贴装与印刷精度,避免“位置偏差”

即使材料与热工艺完美,若锡膏印刷偏移或元件贴装不到位,也会造成局部焊料不足或接触不良,埋下虚焊隐患。

- 钢网开口精准补偿:根据元件尺寸与焊盘设计,合理调整开口比例(通常为焊盘面积的85–95%),防止锡量过多或过少。

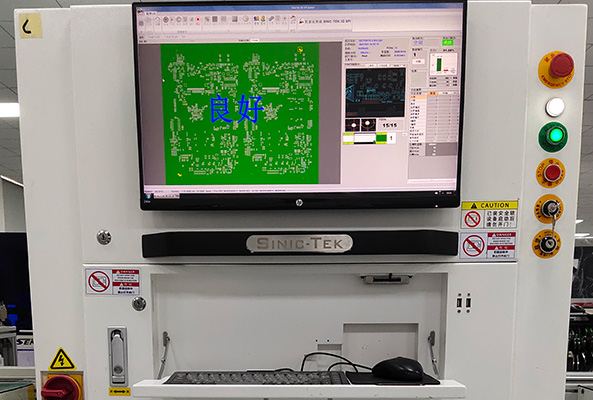

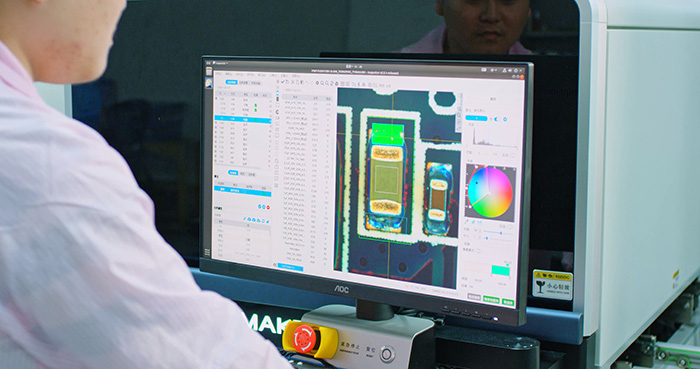

- SPI+AOI双重闭环检测:印刷后立即进行3D锡膏检测(SPI),贴装后启用高分辨率AOI,重点监控0201等微小元件的偏移与锡量。

- 贴片压力与Z轴校准:确保贴装压力适中(一般0.2–0.5N),避免元件“浮高”;定期校验贴片头Z轴精度(±0.03mm以内)。

第四步:构建洁净受控的生产环境,阻断“外部干扰”

车间环境中的灰尘、湿气、静电等,虽不直接导致虚焊,却会间接加剧材料污染与工艺波动。

- 恒温恒湿控制:建议车间温度23±2℃、湿度45–60%RH,防止焊膏吸潮或PCB吸水。

- 防静电体系全覆盖:从物料周转到操作工位,全程使用防静电包装、地垫与腕带,避免静电损伤敏感元件。

- 定期清洁与维护:钢网每2小时自动清洗一次,回流焊炉膛每周清理氧化残留,贴片机吸嘴每日点检更换。

结语:从“救火式返修”转向“预防式制造”

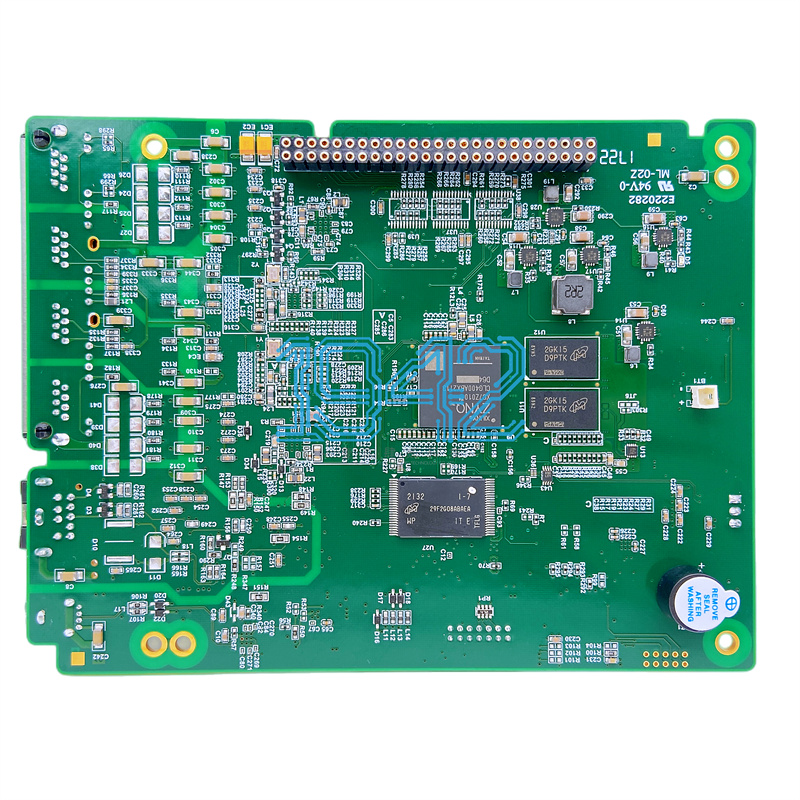

虚焊问题的本质,是制造系统多个环节协同失效的结果。唯有将控制点前移至设计、物料、工艺与环境的源头,才能真正实现“零缺陷”目标。

在1943科技,我们坚持以工艺驱动质量,通过全流程数据追溯、AI视觉缺陷分析与柔性产线配置,为客户构建高可靠、高效率的SMT制造防线。无论您处于研发打样还是批量量产阶段,我们都可提供定制化的SMT贴片加工服务,助您快速响应市场、赢得客户信赖。

2024-04-26

2024-04-26