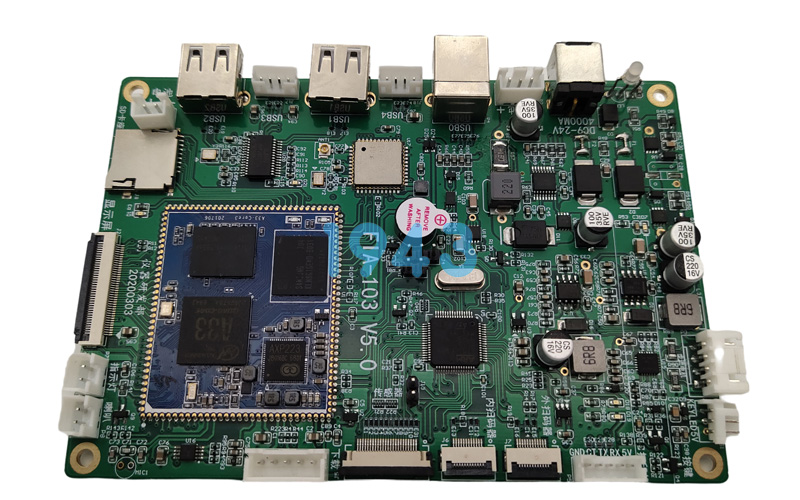

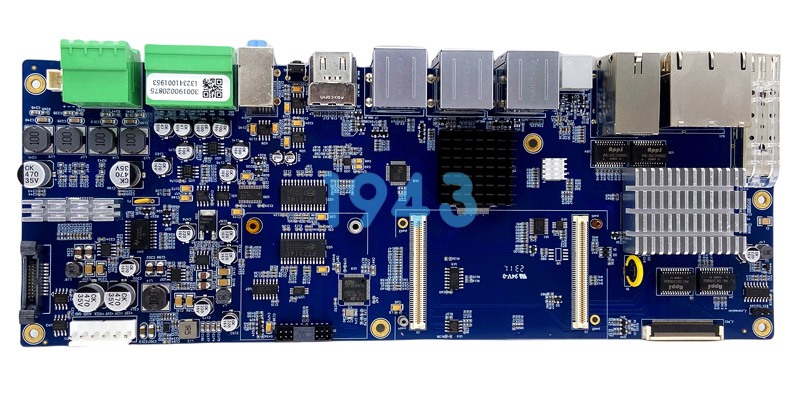

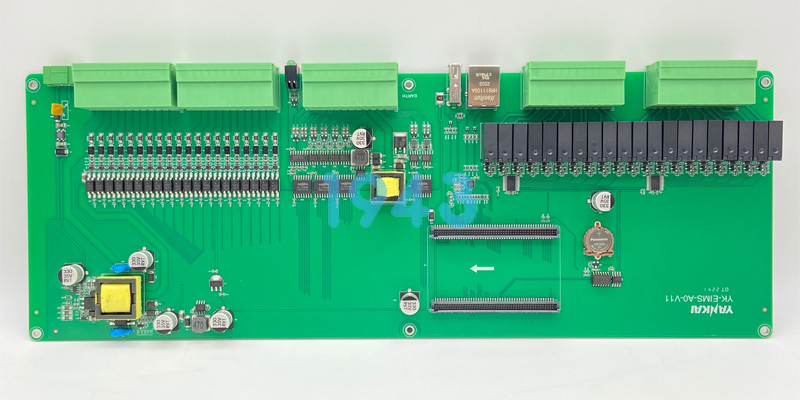

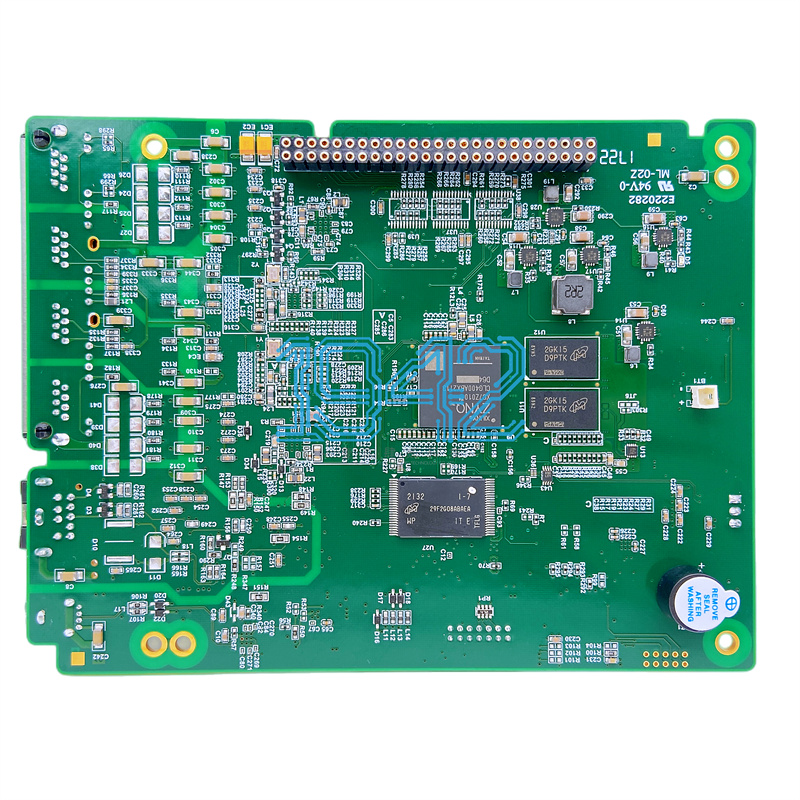

在电子产品迭代节奏越来越快的今天,“先快速验证、再逐步放量”已成为硬件团队的共识。小批量SMT贴片加工正是承上启下的桥梁:它既保留了原型打样的灵活度,又能以逼近量产的工艺标准,为后续规模生产铺平道路。1943科技尝试从技术、成本、供应链与风险四个维度,拆解这一环节常被忽视的细节。

一、为什么小批量SMT≠“小一点的大批量”

-

物料齐套率决定交期

大批量通常按整盘、整卷备料;小批量却要拆盘、拆卷,甚至找现货。BOM 中只要有一颗料缺货,整条贴片线就会因“等料”空转。因此,小批量订单的瓶颈往往不是贴片机速度,而是“物料齐套速度”。提前锁定替代料、可焊性验证、与分销商协商拆盘服务,是保障交期的关键动作。 -

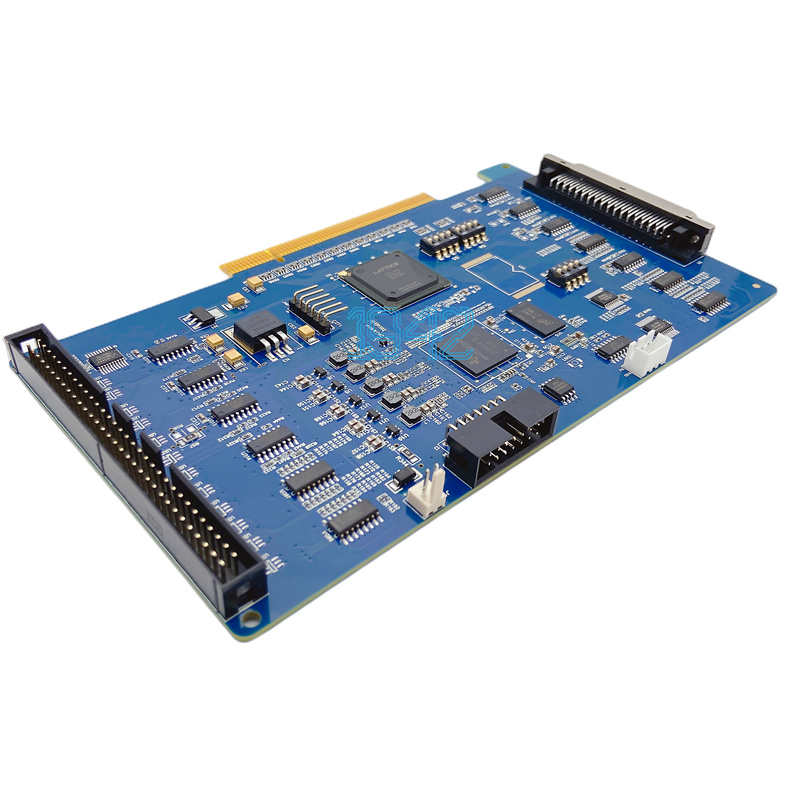

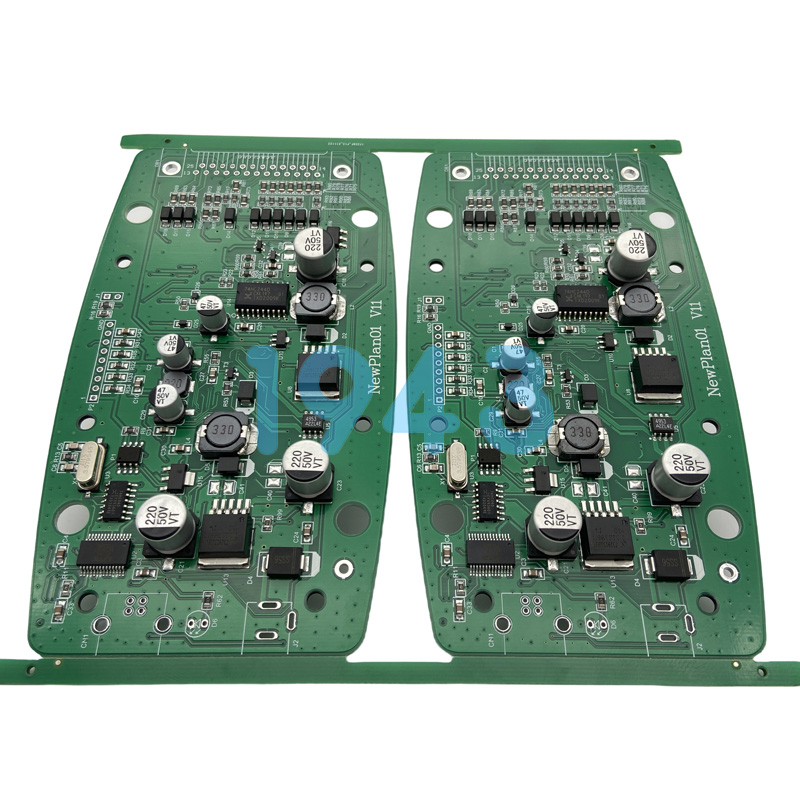

程序与治具的“隐藏成本”

每换一次线,工程师都要重新调机、做首件、测炉温曲线。对于大批量而言,这些一次性成本被数十万点均摊;小批量则可能在几千点就把利润“吃光”。因此,小批量工厂普遍采用“拼板”策略:把不同客户的板子嵌进同一张大拼板里,共用一条程序、一次过炉,从而摊薄换线成本。 -

质量标准的微妙平衡

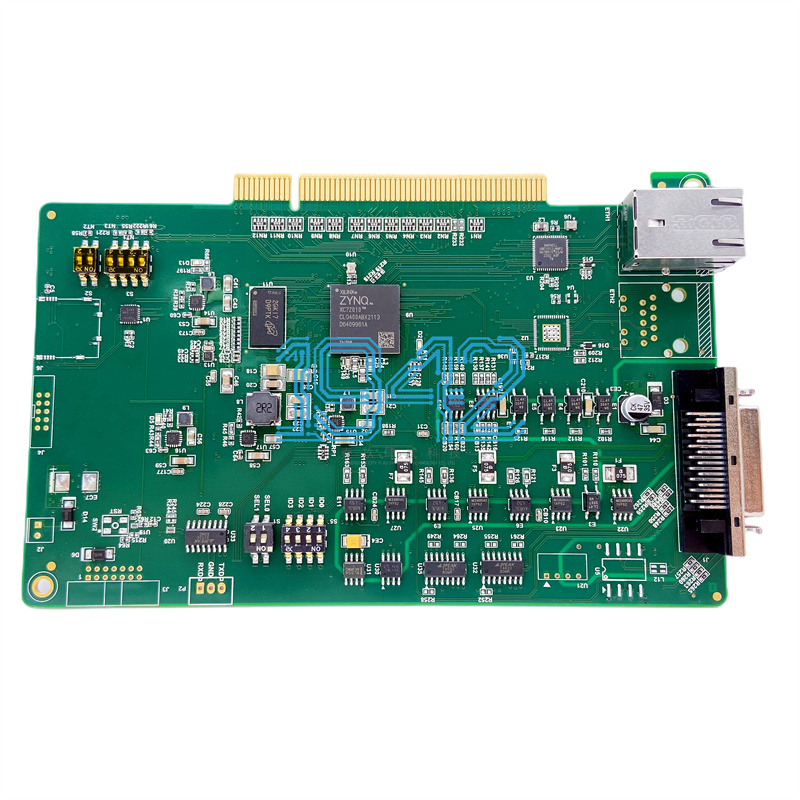

原型阶段可以容忍少量虚焊、偏移;大批量则要求零缺陷。小批量处于二者之间:既要保证功能可靠,又不能像量产那样投入AOI、X-Ray全检。折中方案是“抽样+重点器件”策略:外观 AOI 全检,BGA、QFN 等关键器件用 2DX 抽检,其余器件靠炉后目检+功能测试兜底。

二、设计端如何“为小批量优化”

-

封装与焊盘:优先使用常见封装

0201、0.4 mm pitch BGA 固然能省空间,却意味着更高的贴片精度、更贵的钢网与治具。小批量阶段不妨把 0201 换成 0402,把 0.4 mm pitch 换成 0.5 mm pitch,用面积换时间与成本。 -

拼板与工艺边:预留 5 mm 工艺边、加 V-Cut 或邮票孔

许多工程师在原型阶段用 Tab-Routing 方便手掰,到了小批量才发现 V-Cut 更适合自动分板,但已来不及改设计。提前规划拼板方式,可避免后期重复开钢网。 -

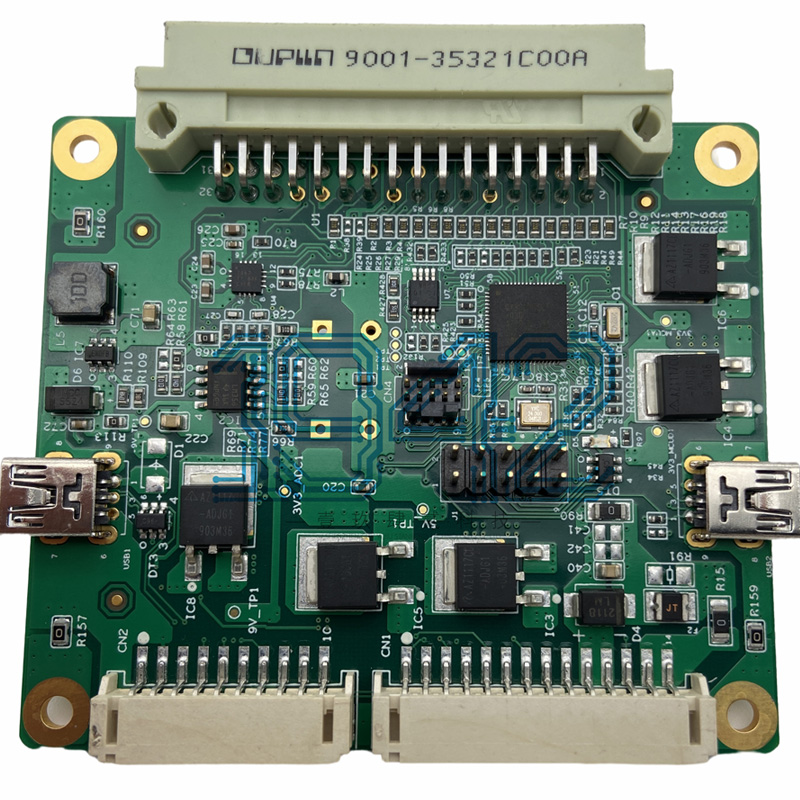

测试接口:把 JTAG、SWD、UART 拉到板边测试点

小批量很难为每块板做治具,把测试点留在板边,可用简易探针台快速做在线测试,降低后期调试成本。

三、供应链协同的三条黄金规则

-

提前两周锁料,而不是锁价

现货市场波动大,提前锁价意义有限;真正稀缺的是“可拆盘的现货”。与渠道商建立“小批量物料池”,可显著压缩等待时间。 -

钢网共享,而非独享

一张激光钢网 200~300 元,对小批量是笔硬成本。与工厂协商“钢网共享”——把多张板子拼在同一个钢网里,或让SMT贴片加工厂保留钢网三个月,后续补单即可免重做。 -

数据包一次给全

包括坐标文件、BOM、Gerber、装配图、特殊工艺说明。小批量SMT贴片加工厂最怕“边做边改”,一次到位的数据包能减少 30% 以上的沟通时间。

四、风险控制:在小批量里预见量产

-

炉温曲线固化

小批量阶段就把有铅、无铅、双面回流、通孔回流等参数记录下来,等到大批量时可直接复用,避免二次验证。 -

关键器件的焊接窗口验证

比如 LGA 模组、铝电解电容,提前做 3~5 次回流实验,确认焊膏活性、峰值温度、冷却斜率会不会导致器件失效。 -

失效模式数据库

把调试、测试、客户返修阶段出现的虚焊、桥连、立碑等缺陷拍照、分类、归档。小批量阶段样本量虽小,但足以暴露设计或工艺短板,为量产提供改进清单。

结语

小批量SMT贴片加工看似只是“数量少一点”,实则是对整个硬件流程的微型复刻:它要求工程师同时扮演设计师、采购、工艺、测试多重角色,也逼迫供应链用更灵活的方式响应碎片需求。只有把“小”做到极致——小批量、小改动、小风险——才能为大步快跑奠定扎实基础。

2024-04-26

2024-04-26