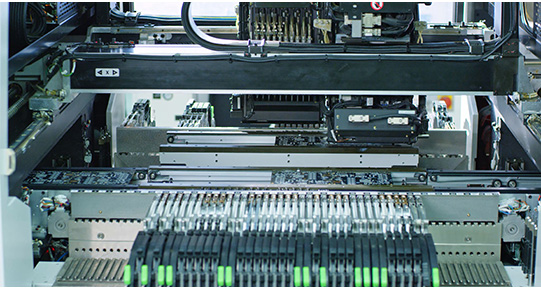

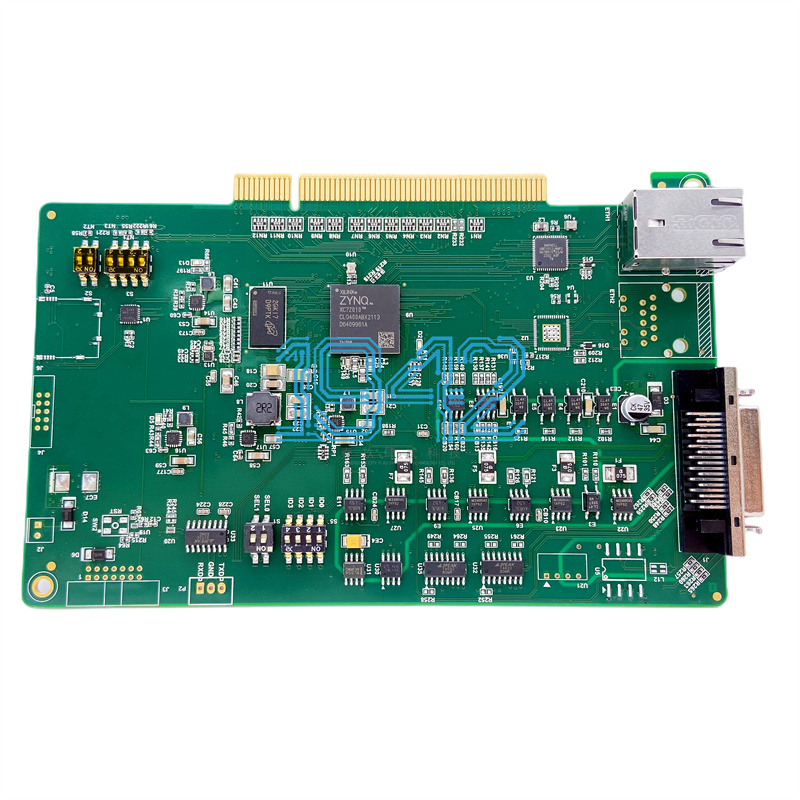

在工业以太网领域,PoE(PoweroverEthernet)模块作为实现电力与数据信号共缆传输的核心部件,其可靠性直接影响工业网络的稳定性。在PoE模块的PCBA加工过程中,SMT贴片工艺环节对焊点质量提出了极高要求。其中,电迁移现象作为导致焊点失效的重要因素之一,与PCB铜箔粗糙度之间存在显著相关性,成为当前SMT焊接工艺优化的关键研究方向。

一、电迁移现象的机理与危害

电迁移是指在电流驱动下,金属原子沿电子流动方向发生迁移的物理现象。在PoE模块的电源传输路径中,焊点与PCB铜箔界面处的金属间化合物(IMC)层及焊料合金,在持续电流作用下易发生原子迁移,导致焊点局部出现空洞、裂纹甚至断裂。对于PoE模块而言,其工作时需承载48V直流电压及较大电流(如IEEE802.3bt标准下可达90W功率),电流密度集中的焊点区域成为电迁移高发区。PCB铜箔表面粗糙度通过影响焊点界面的微观结构,直接改变电流分布均匀性与界面结合力。粗糙度过高时,铜箔表面的凸凹结构会导致焊点内部形成应力集中点,同时增大电流流经界面时的有效路径电阻,加剧局部发热与原子迁移速率;粗糙度过低则可能降低铜箔与焊料的浸润性,导致界面结合强度不足,为电迁移提供初始缺陷条件。

二、PCB铜箔粗糙度对电迁移的影响机制

1.界面微观结构差异

工业PCB常用的电解铜箔(ElectrodepositedCopper,ED铜箔)表面通常存在微米级粗糙度(Rz值5-15μm),其粗化层通过电化学处理形成,旨在增强与基材及焊料的结合力。而压延铜箔(RolledAnnealedCopper,RA铜箔)表面粗糙度较低(Rz值1-5μm),多用于高频或高可靠性场景。研究表明,当铜箔表面存在尖锐凸起或深凹坑时,焊点凝固过程中易在该处形成IMC层厚度不均现象,凸起部位的IMC层通常更薄,成为电迁移的优先起始点。

2.电流密度分布特性

在SMT贴片加工中,焊点与铜箔的界面接触面积随铜箔粗糙度增加而增大,但电流密度分布会因表面不规则性出现局部集中。通过有限元仿真分析发现,当铜箔表面粗糙度Rz值超过10μm时,焊点边缘区域的电流密度较平整表面高出30%-50%,这种不均匀分布会加速该区域的原子迁移,导致焊点边缘优先出现空洞缺陷。

3.热机械应力协同作用

PoE模块在工作时,PCB与元器件的热膨胀系数(CTE)差异会在焊点界面产生周期性热应力。粗糙的铜箔表面会改变焊点的应力传递路径,在凸起部位形成应力集中区。当热应力与电迁移效应叠加时,界面处的原子迁移速率可提升2-3倍,显著缩短焊点的失效周期。

三、基于铜箔粗糙度的电迁移抑制策略

1.铜箔材料优选与表面处理

在PoE模块的PCB设计阶段,需根据电流承载需求选择适配的铜箔类型:对于大电流传输的电源路径,建议采用Rz值6-8μm的中粗糙度电解铜箔,在保证焊料浸润性的同时避免过度粗糙导致的界面缺陷;对于信号传输路径,可选用低粗糙度铜箔以降低高频损耗。此外,采用表面镀覆工艺(如镀镍金、镀银)可改善铜箔表面平整度,镀覆层厚度需控制在5-8μm,以平衡导电性与界面结合力。

2.SMT焊接工艺优化

在SMT加工的回流焊环节,需针对铜箔粗糙度调整温度曲线:对于高粗糙度铜箔,适当降低峰值温度(建议控制在245±5℃)并延长保温时间,促进焊料对铜箔凹坑的充分填充,减少界面空洞;对于低粗糙度铜箔,需提高升温速率(1.5-2℃/s)以确保焊料快速铺展,避免因浸润不足导致的虚焊风险。同时,选择含Ni、Co等微量元素的焊料合金(如Sn-3.0Ag-0.5Cu-0.05Ni),可通过细化IMC层晶粒结构,提升焊点抗电迁移能力。

3.焊点形态与结构设计

在SMT贴片过程中,通过优化钢网开口尺寸(建议比焊盘尺寸缩小5%-10%)与印刷压力,控制焊点的焊料量与高度,使焊点形成45°-60°的理想润湿角。对于电源路径的关键焊点,可设计“泪滴”状焊盘结构,增大焊点与铜箔的接触面积,分散电流密度与热应力。此外,在PCB布局时,避免将大电流焊点布置在PCB弯曲变形敏感区域,减少机械应力对电迁移的促进作用。

四、结语

在工业以太网PoE模块的PCBA加工中,SMT焊接环节的电迁移问题与PCB铜箔粗糙度存在显著的相关性。通过深入研究铜箔表面微观结构对焊点界面特性的影响机制,结合材料优选、工艺优化与结构设计等多维度措施,可有效抑制电迁移现象,提升PoE模块的长期可靠性。随着工业互联网对设备稳定性要求的不断提高,针对SMT加工中材料特性与失效机理的相关性研究,将持续为高可靠性PCBA的制造提供技术支撑。

因设备、物料、生产工艺等不同因素,内容仅供参考。了解更多smt贴片加工知识,欢迎访问深圳PCBA生产加工厂家-1943科技。

2024-04-26

2024-04-26